홍신 한국 대표 단편선 7

목차

나도향

물레방아

벙어리 삼룡이

뽕

김성한

바비도

5분간

암야행

손창섭

잉여인간

조명희

낙동강

...............................................

나도향 - 물레방아 (1924년)

덜컹덜컹 홈통이 들었다가 다시 쏟아져 흐르는 물이 육중한 물레방아를 번쩍 쳐들어다가 쿵 하고 확 속으로 내던질 제, 머슴들의 콧소리는 허연 겻가루가 켜켜이 앉은 방앗간 속에서 청승스럽게 들려 나온다.

솰솰솰, 구슬이 되었다가 은가루가 되고 댓줄기같이 뻗치었다가 다시 쾅쾅 쏟아져 청룡이 되고 백룡이 되어 용솟음쳐 흐르는 물이 저쪽 산모퉁이를 십 리나 두고 돌고 다시 이쪽 들 복판을 오 리쯤 꿰뚫은 뒤에, 이방원이가 사는 동네 앞 기슭을 스쳐 지나가는데 그 위에 물레방아 하나가 놓여 있다.

물레방아에서 들여다보면 동북간으로 큼직한 마을이 있으니, 이 마을에서 가장 부자요, 가장 세력이 있는 사람은 그 집의 막실(머슴살이)살이를 하여 가며 그의 땅을 경작하여 자기 아내와 두 사람이 그날그날을 지내 간다. (p.10-11)

"그러면 어떻게 한단 말이오. 이제부터는 나를 어떻게 먹여 살릴테요?"

"너는 그렇게 먹고살 수가 없을까 봐 겁이 나니?"

"겁이 나지 않고, 생각을 해 보구료. 인제는 꼼짝할 수 없이 죽지 않았소?"

"죽어?"

"그럼 임자가 나를 데리고 이곳까지 온 때에 무엇이라고 하였소. 어떻게 해서든지 너 하나야 먹여 살리지 못하겠느냐고 하셨지요?"

"그래."

"그래 얼마나 나를 잘 먹여 살리고 나를 호강시켰소? 이때까지 이태나 되도록 끌구 돌아다닌다는 것이 남의 집 행랑이었지요."

"얘, 그것을 네가 모르고 하는 말이냐? 내가 허려고 하지 않아서 그렇게 된 것이냐? 차차 살아가는 동안에 무슨 일이든지 생기겠지.. 설마 요대로 늙어 죽기야 하겠니?"

"듣기 싫소! 뿔 떨어지면 구워 먹지 어느 천년에." (p.16-17)

<작품 해설>

플롯 면에서 이 작품은 김동인의 <감자>와 유사한 구성으로 되어 있다. 특히 가난과 운명의 문제, 그리고 본능의 문제가 복합적으로 얽히면서 현실의 어두운 면모와 함께 인간의 추악성이 제시되어 있다는 점에서 강렬한 주제 의식을 담고 있는 것이다. 마지막에 '죽음'으로 결말이 처리된 것도 유사하다. 김동인의 <감자>가 1925년 1월에 같은 <조선 문단>에 실렸다는 점은 시사적인 일이 아닐 수 없다. 그러나 이 작품에서는 행위자 간의 관계가 삼각관계이고 행위자들이 프로타고니스트와 안타고니스트로 확연히 구별된다는 점에서 <감자> 보다 능동적인 플롯을 취하고 있음을 알 수 있다. 가진 자는 가진 자대로 못 가진 자들을 수탈하고, 못 가진 자는 그들대로 가진 자를 이용하려는 본능적 계급의식의 면모가 드러난다.

그러나 이 계급의식은 그 자체에 초점이 놓여져 있지는 않다. 빈궁의 문제만 하더라도 그에 대한 구체적인 언급이나 묘사가 제시되어 있지 않다. 다시 말해 가난 자체가 구체적인 언급이나 묘사가 제시되어 있지 않다. 다시 말해 가난 자체가 고통의 핵심은 아닌 것이다. 오히려 본능적인 육욕의 문제와 물질의 탐욕이 빚어내는 인간성의 타락 및 추악상의 제시에 초점이 맞춰져 있는 것으로 보이기 때문이다. 마지막에 아내를 찾아가 같이 도망가자고 애원하는 '아내'가 '인간'으로 필요해서라기보다는 본능적인 질투심과 성 충동의 필요에 기인한 것으로 보인다. 계급 의식을 강조했다면 신치규에 대한 복수와 증오에 더욱 초점이 맞춰져야 하며, 따라서 신치규를 죽이는 일로 마무리지어야 할 것이기 때문이다. 아내는 방원과 신치규 사이에 인간으로 놓여져 있는 것이 아니라 성 본능을 충족시키기 위한 도구로써의 의미를 지니는 것이다.

이 작품은 운명 문제(신분), 본능 문제(성 충동), 현실 문제(가난) 등이 상승적으로 작용함으로써 나도향 후기 작품의 특징을 선명히 제시해 주었다. 특히 성 충동의 문제를 삶의 가장 중요한 국면으로 이해한 것은 나도향 문학이 사춘기에서 완전히 벗어나 있음을 입증해 주는 심증적 자료가 된다는 점에서 중요성이 드러난다. 무엇보다도 '물레방아'라는 상징성을 사용한 것은 탁월한 성과로 판단된다. 물레방아가 인생의 덧없음(운명의 수레)을 표상하는 동시에 성행위의 동작성(성 충동)을 암시해 주기 때문이다. 계급의식과 본능 문제를 다루면서도 그것이 추악하게 느껴지기보다 낭만적으로 받아들여지는 것은 바로 이러한 문화적 상징을 활용했기 때문이다. (p.35-36)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

나도향(羅稻香, 1902년 3월 30일~1926년 8월 26일)

일제강점기의 한국 소설가.

1917년 공옥학교(攻玉學校)를 거쳐, 1919년 배재고등보통학교(培材高等普通學校)를 졸업하였다. 같은 해 경성의학전문학교(京城醫學專門學校)에 입학하였으나 문학에 뜻을 두어 할아버지 몰래 일본으로 갔다. 그러나 학비가 송달되지 않아서 귀국하였고, 1920년 경상북도 안동에서 보통학교 교사로 근무하였다.

1922년 현진건(玄鎭健)·홍사용(洪思容)·이상화(李相和)·박종화(朴鍾和)·박영희(朴英熙) 등과 함께 『백조(白潮)』 동인으로 참여하여 창간호에 「젊은이의 시절」을 발표하면서 작가 생활을 시작하였다. 같은 해에 「별을 안거든 우지나 말걸」에 이어 11월부터 장편 「환희(幻戱)」를 『동아일보』에 연재하는 한편, 「옛날의 꿈은 창백(蒼白)하더이다」를 발표하였다.

1923년에는 「은화백동화(銀貨白銅貨)」·「17원50전(十七圓五十錢)」·「행랑자식」을, 1924년에는 「자기를 찾기 전」, 1925년에는 「벙어리 삼룡(三龍)」·「물레방아」·「뽕」 등을 발표하였다. 1926년 다시 일본에 갔다가 귀국한 뒤 얼마 되지 않아서 요절하였다.

초기에는 작가의 처지와 비슷한 예술가 지망생들로서 주관적 감정을 토로하는 데 그쳐, 객관화된 ‘나’로 형상화되지 못한 인물들이 주류를 이루는 일종의 습작기 작품들을 발표하였다. 그러나 「행랑자식」·「자기를 찾기 전」 등을 고비로 빈곤의 문제 등 차츰 냉혹한 현실과 정면으로 대결하여 극복의지를 드러내는 주인공들을 내세움으로써, 초기의 낭만주의적 경향을 극복하고 사실주의로 변모한 모습을 보여준다. 그 변모의 현실화로 나타난 작품이 대표작으로 꼽히는 「벙어리 삼룡」·「물레방아」·「뽕」이다.

이 작품들에는 본능과 물질에 대한 탐욕 때문에 갈등하고 괴로워하는 인간들의 모습이 객관적 사실 묘사에 의하여 부각되어 있다. 특히, 이들 후기의 애정 윤리와 궁핍의 문제에 대한 깊은 관심과 객관적인 관찰은 적극적인 대결로 나아가지는 못하였으나 당대 현실과 사회를 부정적으로 예리하게 묘사하였다는 점에서 의미를 지닌다. 등장인물의 치밀한 성격 창조를 기반으로 한국 농촌의 현실과 풍속을 보였다는 관점에서, 1920년대 한국 소설의 한 전형으로 꼽히기도 한다.

......................................

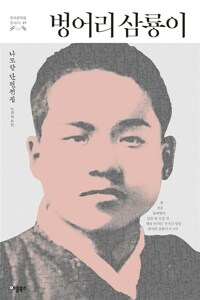

벙어리 삼룡이 - 나도향 (문학과지성사)

벙어리 삼룡이 - 나도향 (사피엔스21)

벙어리 삼룡이 - 나도향 (애플북스)

벙어리 삼룡이 - 나도향 (북랩)

벙어리 삼룡이 - 나도향 (재승출판)

물레방아 - 나도향 (글누림)

벙어리 삼룡이 - 나도향 (창비)

...........................................................

'I. 한국 문학 > 2. 소설' 카테고리의 다른 글

| 뽕 - 나도향 (홍신문화사) (1) | 2023.04.29 |

|---|---|

| 벙어리 삼룡이 - 나도향 (홍신문화사) (0) | 2023.04.29 |

| 병신과 머저리 - 이청준 (열림원) (0) | 2023.04.26 |

| 잔인한 도시 - 이청준 (열림원) (0) | 2023.04.24 |

| 석공조합대표 - 송영 (동아출판사) (2) | 2023.04.23 |