창비 세계문학 51

응구기 와 티옹오 - 십자가 위의 악마 (1980년)

일모로그, 우리의 일모로그에 사는 어떤 이들이 말하기를, 이 이야기는 너무나 창피스럽고도 치욕스럽기 때문에 깜깜한 어둠속 깊숙이 숨겨서 영원히 나오지 못하게 해야 한다고 했다.

또다른 사람들은 주장하기를, 너무나 슬프고 마음 아픈 일이기 때문에 우리가 다시 눈물 흘리는 일이 없도록 그냥 가슴속 깊이 꾹꾹 눌러놓아야 한다고 했다.

내가 그들에게 물었다. 앞마당에 깊은 구멍이 있는데 그걸 풀이나 낙엽 등속으로 대충 덮어놓고는 이제 우리 눈에 구멍이 보이지 않으니 아이들이 마음껏 여기서 뛰어놀아도 된다고 얘기할 수 있단 말인가요?

자신의 앞길에 있는 구덩이를 알아차리고 그걸 피할 수 있는 사람이 행복한 법이다.

여행을 하면서 자신의 앞을 가로막는 그루터기를 볼 수 있는 사람이 행복한 법이다. 걸려 넘어지는 일이 없도록 그것들을 뽑아버리거나 비켜갈 수 있을 테니까.

우리를 유혹하여 마음이 눈멀고 정신이 귀먹게 만드는 악마를 십자가에 못 박아야 한다. 그리고 그의 추종자들이 악마를 다시 십자가에서 내려, 사람들이 사는 이 땅을 다시금 지옥으로 만들지 못하도록 거듭 주의를 기울여야 하느니... (p.9-10)

그 자신이 건설하는 것은 또다른 마음입니다. 또다른 마음이란 우리가 우리의 눈과 귀, 코와 입의 도움을 받아 우리 손으로 만들어내는 인간성이에요. 또다른 마음은 정신의 인도를 받아 우리가 일하고 실천해서 만들어내는 산물이지요. 비를 피할 집이나 뙤약볕과 추위를 막아줄 옷, 우리 몸을 자라게 할 음식이나 다른 많은 욕구를 충족하기 위해 자연을 변형하여 물건을 만들면서 우리가 하는 일과 실천 말이에요.

그 인간성은 다시 여러 사람들이 자기들 손으로 함께 일하는 데서 생겨나요. 기쿠유가 말씀하셨다시피 손가락 하나로는 이 한마리도 잡아 죽이지 못하니까요. 통나무 하나로는 밤새도록 꺼지지 않을 불을 피울 수가 없고요. 아무리 힘이 좋은 사람도 혼자서는 강을 건널 다리를 만들지 못해요. 여러 사람이 힘을 합하면 아무리 무거운 물건이라도 들 수 있지만요. 우리가 협동하여 땀 흘림으로써 우리는 더이상 자연의 법칙에 노예처럼 종속되지 않고 그 법칙을 변형해서 우리 삶의 요구에 맞춰 활용할 수가 있게 되는 거라고요. 그래서 기쿠유께서 이런 말씀도 하신 거죠. 변형하라, 조롱박의 씨는 다 한가지가 아니니.

자연을 정복하기 위해 우리가 몸과 마음을 합쳐 일을 한 결과인 그 인간성이 바로 짐승이나 나무, 혹은 자연의 왕국에 존재하는 모든 다른 존재와 인간을 구분해주는 것입니다. (p.84)

우리 손으로 세운 도시들을 봐요. 몸바사, 나이로비, 나쿠루, 엘도렛, 키탈리, 키수무, 루우와이니 그리고 일모로그를요. 한줌의 씨에서 우리가 길러낸 커피와 차, 사탕수수와 목화, 쌀과 콩, 옥수수 등을 봐요. 자연의 해와 달과 별들이 잠자러 들어간 다음에도 우리 마을과 우리 집에는 해와 달과 별들이 계속 있을 수 있도록 불빛을 잡아둔 굴선, 루이루 강과 아티 강과 세이건 강에서부터 쭉 뻗어 나오는 그 선들을 봐요. 그 협동의 산물을 기생충 종족들이 가로채지만 않았다면, 오늘날 우리 생산하는 종족이 어떻게 되어 있을 것 같아요? 그래도 우리가 여전히 춥고 배고프고 목마르고 헐벗은 채로 살고 있을까요? (p.85-86)

"천국과 지옥 말인가요?" 무투리는 곧바로 논쟁을 재개했다. "둘다 존재하죠. 그리고 선과 악, 선한 마음과 악한 마음이 서로 다르듯이 그 둘다 서로 다르고요. 자, 들어봐요. 우리의 삶은 우리 인간성을 지키겠다고 맹세한 세력과 인간성을 벗겨버리기로 마음 먹은 세력이 끊임없이 겨루는 싸움터와도 같아요. 인간성을 지키기 위한 벽을 세우려는 세력과 그걸 무너뜨리려는 세력. 인간성을 빚어내려는 세력과 그걸 부숴버리는 데 매진하는 세력. 우리로 하여금 눈을 뜨고 우리 아이들의 미래가 어떤 식이어야 할지 물으며 빛을 따라 미래를 바라보게 하려는 세력과, 우리를 살살 달래서 눈을 감기고는 우리나라의 앞날 같은 건 생각 말고 그저 오늘 내 배불릴 생각만 하게 만들려는 세력 말입니다.

그건 관중이 없는 싸움이에요. 왜냐하면 모두가 각각 둘 중 하나에 속해 있기 때문이지요. 우리 인간 본성을 살찌우고 하느님의 본성을 취해서 우리 자신의 천국을 만들어내기 위해 창조하고 건설하며 우리의 인간성이 자라나 꽃을 피우도록 하는 일에 동원된 사람, 즉 생산자 종족의 세력이 한쪽이고, 건설하고 창조하는 사람들을 괴롭히거나 억압하면서 파괴하고 해체하는 세력, 사탄의 본성을 취해서 우리 스스로의 지옥을 만들어내도록 인간성을 억누르고 우리를 짐승으로 만들어버리려는 세력, 곧 기생충 종족이 다른 한쪽이죠. 이 두 세력은 각각 자기 종족의 본성을 반영하는 마음을 지어냅니다. 그러니까 두 마음이 존재하게 되는 거죠. 기생충 종족이 빚어낸 사악한 마음과 생산자 종족이 빚어낸 선한 마음.

우리가 어느 편에 서 있는지, 그래서 어떤 마음을 빚어내고 있는지를 보여주는 건 우리의 행동이에요. 우리의 손, 우리 몸의 기관들, 우리의 육체와 에너지는 잘 드는 칼과 마찬가지거든요. 이 칼이 생산자의 수중에 들어가면 땅을 갈아 농작물을 길러내고, 경작자들이 흘린 땀의 결실과 축복을 다른 누가 억지로 빼앗아가지 못하도록 지키는 일을 해요. 하지만 똑같이 칼이 기생충의 수중에 들어가면 농작물을 다 망치고 생산자들이 노력해서 얻은 결실을 빼앗는 데 이용되지요.

불에 달궈진 칼이 생산자의 손에 있으면 이로운 일을 행할 수 있지만, 기생충의 손에 있으면 사악한 일만 저리릅니다. 그것이 행하는 바에 따라 달궈진 칼의 본성이 선한지 악한지를 알 수 있는 거죠. 우리 몸으로 하는 노동의 경우도 마찬가지고요.

기쿠유께서 말씀하시기를, 표범이라도 할퀴는 법을 원래 알지 못했다. 습득했을 뿐이다, 하셨죠. 사실이에요. 하지만 표범은 언제나 발톱과 그걸로 할퀼 수 있는 힘을 지니고 있었어요. 표범이 할퀴어 죽이는 게 자기 새끼인가요, 아니면 적인가요?

한가지는 확실해요. 엎지른 물을 주워 담을 수 없다는 것. 우리 행동은 선한 마음이나 악한 마음을 건설하기 위해 우리가 사용하는 벽돌이라고 할 수 있어요.

거꾸로 마음은 우리가 이 땅에서 행한 일과 우리 스스로를 드여다볼 수 있는 거울이 됩니다. 선과 악을 모두 비출 수 있는 거울을 원하지 않는다면 이 땅에 당신이 설 자리는 없어요. 당장 시장에 당신의 심장을 갖다 팔아요. 그럼 껍데기만 인간으로 남을 겁니다. (p.86-88)

(같이 읽으면 좋은 책)

개발의 이해 - 존 라플리 (김장생, 김창수 옮김, 한국문화사_

...............................................................................................

우리의 문화는 지금까지 서구의 제국주의적 문화에 의해 지배당해왔습니다. 영어로 하면 컬처럴 임피리얼리즘이죠. 문화제국주의는 정신과 육체의 노예화를 낳았어요. 자기 땅에서 외국인들이 이래라저래라 하는 게 아무렇지도 않을 만큼 정신적으로 눈멀고 귀먹은 상태를 초래하고, 우리 민족의 문제를 대하면서 외국인들의 귀와 입으로 행세하게 만든 게 바로 문화제국주의입니다. 황야에서 직접 살아본 사람만이 그게 어떤지를 안다는 격언을 잊어버린 셈인데, 사실 그에 따르면 외국인은 절대 다른 민족의 전징한 인도자가 될 수 없죠. (p.95)

(같이 읽으면 좋은 책)

세종, 한글로 세상을 바꾸다 - 김슬웅 (창비)

뿌리 깊은 나무 - 이정명 (밀리언 하우스)

...........................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

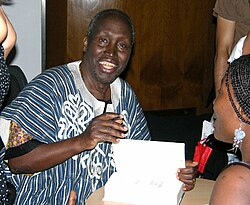

응구기 와 티옹오(키쿠유어: Ngũgĩ wa Thiong'o [ᵑɡoɣe wá ðiɔŋɔ], 1938년 1월 5일 ~ )

케냐의 소설가, 수필가, 극작가이다.

응구기는 1938년 영국령 동아프리카에서 당시 "백인 고지(White Highlands 화이트 하일랜드[*])"로 불리는 고지대의 리무루에서 태어났다.

그의 아버지는 이 비옥한 고지대의 원래 주인이었다가 땅을 백인에게 빼앗긴 키쿠유 족 출신이며 기독교 신자로 자라났다. (나중에 그는 영어와 기독교를 배척하고 이름도 본명인 제임스 응구기에서 응구기 와 티옹오로 계명한다.)

캄팔라(현 우간다의 수도)의 마케레레 대학과 영국의 리즈 대학에서 수학한 그는 아이야 울지마라(Weep Not, Child)', 사이의 강(The River Between)', 한 알의 밀(A Grain of Wheat)' 등의 소설을 발표하였다.

이들은 주로 식민지에서의 문화 충돌과 기독교의 역할, 영국의 키쿠유 족 등 아프리카인들 탄압, 식민 지배에 대항한 마우마우 반란 등을 소재로 삼고 있다.

케냐 독립 이후로는 부패한 정치인들을 강력히 비판하는 문학 활동을 하였다. 특히 1977년에는 나는 원할 때 결혼하겠다(스와힐리어: Ngaahika ndeenda)'라는 희곡의 정치권 풍자가 정권의 미움을 사 응구기는 대니얼 아랍 모이 당시 대통령의 명령으로 체포되어 수감되기도 하였다.

수감 중에 그는 소설 피의 꽃잎(Petals of Blood)'를 집필하였다. 석방 후 1982년 케냐를 떠나 런던에서 작품활동을 계속하였다.

1987년에는 대표작 마티가리(Matigari)'를 발표하였다. 후에 나이로비 대학에서 강의를 하면서 키쿠유어를 사용한 소설 집필 활동을 하기도 했다. 1980년에 발표된 '십자가의 악마(키쿠유어 : Caitaani muthara-Ini)'는 사상 최초의 키쿠유어 소설이다. 응구기는 참된 아프리카 문학은 아프리카 언어를 사용해야 한다고 주장하였다. 1992년부터는 뉴욕 대학(NYU)에서 비교문학과 공연학 교수로 있다.

.........................................

피의 꽃잎들 - 응구기 와 티옹오 (왕은철 옮김, 민음사)

한톨의 밀알 - 응구기 와 티옹오 (왕은철 옮김, 은행나무)

울지마 아이야 - 응구기 와 티옹오 (황가한 옮김, 은행나무)

.................................................................................................

'V. 현대 문학 > 1. 소설' 카테고리의 다른 글

| 연금술사 - 파울로 코엘료 (최정수 옮김, 문학동네) (0) | 2023.09.15 |

|---|---|

| 내 영혼이 따뜻했던 날들 - 포리스트 카터 (조영숙 옮김, 아르드리미디어) (0) | 2023.07.27 |

| 소녀의 죽음 - 미셸 투르니에 (이규현 옮김, 현대문학) (1) | 2023.03.16 |

| 갈매기의 꿈 - 리처드 바크 (이정애, 곽재현 옮김, 선영사) (0) | 2023.02.03 |

| 똑똑한 바보 - 호세 호아킨 페르난데스, 호세 로사스 모레노 (송병선 옮김, 바움) (1) | 2023.02.03 |